obama bild

obama bild

Deutschlandfunk: ... von Waldenfels zeichnet ein lesenswertes, detailreiches Stimmungsbild der USA, für das er viel gereist ist. Vor diesem Hintergrund wird klar, warum es so überzeugend gelungen ist, Obama als Erlösergestalt zu inszenieren, aus ihm wirklich so etwas wie einen Messias zu machen.

text

text

"Doch muss die Frage schon erlaubt sein, ob Barack Obama, mit der hoch emotionalisierten Art seines Wahlkampfes nicht doch auch Geister gerufen hat, die die amerikanische Politik so schnell nicht wieder los werden wird. Möglicherweise hat er Tendenzen verstärkt, die später einmal, wenn er selber schon längst nicht mehr im Amt ist, schlimme Folgen zeitigen; möglicherweise hat er einer Art Populismus den Weg bereitet, der sich seine Methoden von ihm abschaut, ohne aber dieselben hohen Ziele wie Obama zu verfolgen. Politisches Erlösertum als trojanisches Pferd: Des nachts öffnet sich der Unterleib und speit düstere Gestalten aus. Es sind dieselben, die jetzt auch schon im Hintergrund die Fäden ziehen, wenn nämlich die Demonstranten, heulend vor Empörung, von Obama die Geburtsurkunde verlangen."

Schlusskapitel:

Messias

Du musst nur glauben — Politisches Theater — Die Erde dreht sich weiter

Der schwarze Messias, Gütersloher Verlagshaus, 2010

Gehen wir noch einmal an den Anfang des Buches zurück, zu der Nacht des Jubels; rufen wir uns noch einmal die tränennassen Gesichter in Erinnerung, die vor Aufregung stotternden Journalisten, die Menschen, die wie außer sich dem neuen Präsidenten zuwinkten. Es gibt das Foto einer jungen Frau, sie blieb am Ende einer Wahlveranstaltung sitzen, das war irgendwann im Sommer 2008, Obama hatte den Saal bereits verlassen, das Publikum hatte den Saal bereits verlassen — und sie saß da, alleine, um sich herum die Leere. Der Boden war übersät mit zertrampelten Pappbechern und Wahlkampfschildern. Sie stützte den Kopf in die Hände, die Haare hingen ihr seitlich herab. Sie schien vollkommen erschöpft zu sein, am Ende, zutiefst erschüttert von dem, was sie in der vergangenen Stunde, während Obamas Rede, erlebt hatte.

Handelte es sich hier wirklich nur um die Folgen übermäßiger Schwärmerei für einen Präsidentschaftskandidaten, der die Wunden der amerikanischen Gesellschaft zu heilen versprach? Oder nicht doch auch um etwas Tieferes?

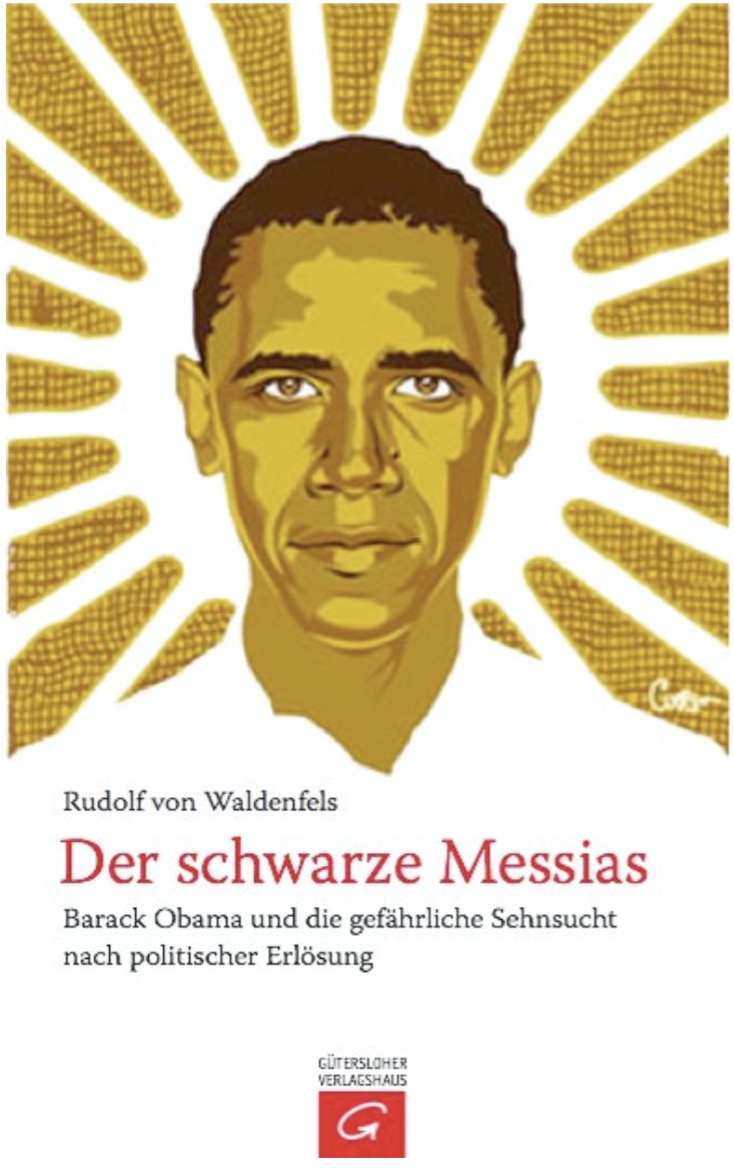

Nehmen wir das Coverbild dieses Buches. Im Zusammenspiel mit dem Titel ist klar, dass es satirisch-überspitzend gemeint ist. Es stammt aus einer Plakatserie des Künstlers Ray Noland, die er während des Wahlkampfes auf eigene Kosten in der Chicagoer Innenstadt aufhängen ließ. Die Serie gefiel der Wahlkampforganisation Obamas so gut, dass sie ihm ein Motiv abkaufte. Die ursprüngliche Absicht der Plakate war also durchaus keine ironische; vielmehr wurden diese Bilder so populär und machten ihren Schöpfer so berühmt, gerade weil sie künstlerisch sehr wirksam ausdrückten, was Obama für viele seiner Anhänger tatsächlich bedeutete.

Es ist das Bild eines Erlösers. Die Augen blicken einen direkt an, ohne Scheu, ohne Furcht, aber auch ohne Hochmut. Es kann keinen Zweifel daran geben, wen sie meinen: Sie meinen dich, sie meinen mich. Die goldgelbe Farbe erhöht den Eindruck des Königlichen, des Auserwähltseins. Im Hintergrund, direkt hinter dem Kopf, geht die Sonne auf. Oder ist da ein Heiligenkranz, der seine Strahlen dem Betrachter entgegen schickt?

Das leise Lächeln, das Nolands Obama im Gesicht trägt, scheint zu sagen:

„Du musst nur glauben. Es ist alles möglich. Es gibt keinen Grund, zu zweifeln. Der Tag, auf den du dein Leben lang gewartet hast, die Große Stunde, sie ist da.“

Wir alle leiden immer wieder unter den Begrenzungen unseres eigenen Daseins, ganz unabhängig davon, wie erfolgreich wir im Einzelnen sind. Doch dieser Obama sagt:

„Die Begrenzungen? Sie spielen keine Rolle. Sie existieren nur in deinem Kopf. Wenn wir morgen wollen, dass es keinen Hunger mehr gibt auf der Welt, dann gibt es ihn nicht mehr. Wenn wir morgen wollen, dass die Wälder des Amazonas nicht mehr abgeholzt werden, dann werden sie das nicht mehr. Wenn wir morgen wollen, dass du endlich einen Mann findest, um mit ihm eine Familie zu gründen, dann wirst du ihn finden. Du kannst glücklich sein — wir alle können glücklich sein. Sieh mich an: Ich weiß es. Ich bin gekommen, dir genau das zu sagen. Yes, we can!“ Wie ist das möglich? Wie können Menschen in einen demokratischen Politiker, von dem sie doch wissen, dass er durch tausend Stricke politisch gefesselt ist, solche Hoffnungen setzen? Keine eine Person hat bei uns alle Macht im Staate; und auch die Diktatoren eines totalitären Regimes können nicht nur, wie sie wollen. Sie müssen Rücksicht nehmen auf die, die sie an der Macht halten. Die Geschichte ist voller Tyrannen, die von ihren eigenen Leuten abgesetzt oder sogar ermordet wurden.

Es gibt in uns eine Glaubensbereitschaft, einen Hoffnungshunger, der sich politisch nutzen lässt. Man muss nur wissen, wie — und es kann keinen Zweifel daran geben, dass Barack Obama sehr wohl wusste, wie. Seine Autobiographie ist die eines reflektierenden, selbstkritischen und skeptischen Mannes; seine Bekehrung zum Christentum als erwachsener Mann, er war in einem agnostischen Haushalt aufgewachsen, war eher eine Sache des Verstandes als die des Herzens gewesen:

„[Mein christlicher Glaube] war eine Entscheidung und keine Eingebung. Ich fiel in der Kirche nicht in Ohnmacht, wie das manchen Leuten so passiert. Die Zweifel, die ich hatte, verschwanden nicht plötzlich auf magische Weise. Meine Neigung zur Skepsis löste sich nicht plötzlich in Luft auf.“

Auch seine Reden, so große Gefühle sie in ihren Zuhörern auch hervorrufen mögen, sind die Hervorbringungen eines nüchternen Verstandes. Obama ist dafür bekannt, dass er nächtelang an ihnen feilt — und dass deren Vortrag ins Stocken gerät, wenn die Teleprompter ausfallen. Liegt Obama kein sorgfältig vorbereitetes Skript vor, wie das zum Beispiel bei den großen Fernsehdiskussionen mit den anderen demokratischen Präsidentschaftskandidaten der Fall war, dann ist seine Sprechweise zögerlich, allzu faktenreich und für einen Politiker immer wieder zu vage. Es ist, mit anderen Worten, die Sprechweise eines Mannes, der sich der Komplexität des Lebens bewusst ist und vor einfachen Lösungsformeln zurückschreckt. Dieser Mann also, ein ehemaliger Jura-Professor, ein skeptischer Intellektueller, wäre als Besucher seiner eigenen Wahlveranstaltungen wahrscheinlich abgeschreckt gewesen von den Tränen, den Ohnmachtsanfällen, der rückhaltlosen Schwärmerei, der Glorifizierung. Doch er selber, als Redner, rief eben diese Gefühle ganz bewusst in seinem Publikum hervor, er setzte sie gezielt für seine eigenen Zwecke ein. Das hat etwas von Täuschung, von Hinterslichtführen an sich, oder freundlich gesagt: von Schauspielerei.

Aber müssen nicht alle Politiker bis zu einem gewissen Grad Schauspieler sein? Ist das nicht sogar schon immer ein Kennzeichen der Macht? Man denke nur an die roten Umhänge der Könige, an ihren würdevollen Schritt, an die Fanfaren beim öffentlichen Auftreten des Zaren — alles Theatertricks. Auch die getönten Autoscheiben der heutigen Politiker gehören in diese Kategorie, auch ihr sorgfältig, von teuren PR-Beratern geformtes Image. Die ersteren sollen die Gesichter der Machthaber verbergen, die letzteren deren Persönlichkeit. Obama zum Beispiel wollte nicht, um auf ein Beispiel ganz am Anfang des Buches zurückzukommen, dass die Reporter und damit das Wahlvolk, ihn rauchend sahen. Also flüchtete er sich jedesmal, wenn ihn während des Wahlkampfes zum US-Senat der Nikotindrang überkam, in eine Toilette.

„Das öffentliche Bild Obamas hatte etwas Heiligenhaftes angenommen [...]. Dieses Bild könnte Schaden erleiden, wenn bekannt würde, dass er raucht. Also bemühte sich Obama außerordentlich, seine Sucht zu verbergen.“

Wer aber nun mit ausgestrecktem Zeigefinger anklägerisch auf Obama zeigt, muss sich bewusst sein, dass drei Finger dabei auf sie oder ihn zurück zeigen; denn wir selber sind es ja, die diesen Budenzauber von unseren Politikern einfordern. Wir wollen ja, dass sich die Macht überhöht, dass sie sich mit Glanz umgibt, dass der Mächtige auch moralisch herausragt und eine Sonderstellung in der Gesellschaft einnimmt. Deshalb bauen wir unseren Präsidenten Paläste und lassen sie in Autos chauffieren, die wir selber uns niemals leisten könnten; und deshalb sind wir so böse, wenn wir entdecken, dass auch sie fehlbar und schwach sind, wie wir alle anderen eben auch.

Aber woher stammt überhaupt unser Wunsch nach der Mystifizierung der Macht? Ist da sozusagen der primitivere Teil unseres Gehirns aktiv, der dem Oberaffen huldigen möchte, dem Anführer der Primatenhorde? Oder spielen auch tiefe psychologische Motive eine Rolle, die mit unserer Ohnmacht angesichts des eigenen Todes zu tun haben? Empfinden wir möglicherweise große menschliche Macht als eine Art Spiegelung jener unbekannten Macht, deren Gesetze das Universum erschaffen haben, die uns aber auch, trotz aller medizinischen Fortschritte, unerbittlich in den Tod schicken, wenn unsere Zeit gekommen ist? Läuft uns deshalb ein Schauder über den Rücken, wenn wir einen flüchtigen Blick auf die Bundeskanzlerin erhaschen? Oder lässt jede Form der Macht in uns die Erinnerung an die elterliche Macht aufsteigen, die ja tatsächlich, als wir noch kleine Kinder waren, etwas Gottgleiches hatte?

Was auch immer die Gründe letztlich sind, große menschliche Macht lässt uns nicht unberührt. Geraten wir in ihre Nähe, werden Schichten in uns angesprochen, die sich der rationalen Kontrolle entziehen. Den Mächtigen umgibt eine Aura, die ihn vom gewöhnlichen Menschen unterscheidet. Als Barack Obama im Jahr 2000 den Parteitag der Demokraten in Los Angeles besuchte, war er das, was man „ein Niemand“ nennt:

„Ich war pleite [...]. Ich wollte in Los Angeles ein Auto mieten, aber meine Kreditkarte wurde nicht akzeptiert. Es war nicht die tollste Zeit meines Lebens.“

Er bekam „keinen Zugangsausweis für den Parteitag, lernte nur wenige Leute kennen und fuhr in einem deprimierten Zustand schon nach einer halben Woche wieder zurück.“

Und genau vier Jahre später, auf dem Parteitag in Boston, bei dem er seine berühmte Rede hielt, war er ein Star. Diesmal lernte er mehr Leute kennen, als ihm wahrscheinlich lieb war; sie folgten ihm, so beschreibt es sein amerikanischer Biograph Mendell, bis aufs Klo, wogegen einer von Obamas Assistenten einschreiten musste. Wenn er sich in der Menge bewegte, schreckten sogar manche Frauen nicht davor zurück, ihm das Hinterteil zu betatschen.

Was aber Obamas Wahlkampf betrifft: Es ist fast so, als habe es ein unausgesprochenes Übereinkommen zwischen seinen Anhängern und ihm gegeben, eine Art Komplizenschaft. Ich schenke euch für die Monate des Wahlkampfes eine wunderbare Illusion; es ist die Illusion, dass alle eure politischen Wünsche wahr werden, dass ich die Welt nach euren Vorstellungen umwandle, sobald ich an der Macht bin, dass euer Dasein auf einen Schlag ein anderes wird. Und ihr gebt mir dafür am Wahltag eure Stimme.

Obama wusste sehr wohl, dass er im Fall seiner Wahl das Lager in Guantánamo nicht einfach würde schließen und die Folter nicht einfach würde abschaffen können, weder das eine noch das hat er ja auch bislang getan. Die Menschen, die ihm zujubelten, wussten das wahrscheinlich auch; und wenn nicht, dann wussten sie aber sicherlich, dass Obama nur einen Bruchteil seiner vielen Versprechen würde einlösen können. Das sagt einem ja allein schon die politische Lebenserfahrung.Sie wollten aber unbedingt das Gegenteil glauben; sie wollten glauben, dass die Welt am 20. Januar 2009, dem Tag der Machtübergabe, schlagartig eine andere würde.

Aber wäre eine Präsidentschaft, die das Land tatsächlich schlagartig, von heute auf morgen in ein anderes verwandelte, nicht das sichere Rezept für einen Bürgerkrieg? Denn was bringt denn die Hälfte der Bevölkerung, deren Kandidat sich in der Wahl nicht durchsetzen konnte, dazu, die Niederlage zu akzeptieren? Wohl vor allem die Aussicht, dass sich so viel am Ende doch nicht ändern wird; das Rad wird nicht neu erfunden werden, und die Truppen werden auch nicht von heute auf morgen aus dem Irak abgezogen.

Das also ist der Weg gewesen: Da ist ein ehrgeiziger Politiker, dessen großes rhetorisches Talent darin besteht, in seinen Zuhörern ein Gefühl der Gemeinschaft, der Versöhnung aller zu erzeugen. Da ist ein Land, zutiefst zerstritten, das sich nach eben dieser Versöhnung sehnt. Da ist ein Wahlkampfapparat, der das öffentliche Bild des Politikers so überhöht, dass ein ganzes Freiwilligenheer in beinah religiösem Eifer auszieht, um ihm die notwendigen Stimmen zu verschaffen.

Es ist natürlich nicht alles Schall und Rauch. Alleine die Tatsache, dass das mächtigste Land der Welt nun von einem Schwarzen regiert wird, stellt einen historischen Dammbruch dar und reiht Obama schon jetzt ein in die Riege der großen Präsidenten. Doch was viele, und nicht nur Obamas Anhänger, irgendwie gehofft hatten, erfüllte sich nicht. Der Morgen des 21. Januar 2009 brach an, die Sonne stieg über der Chesapeake Bucht östlich von Washington auf — aber der alte Globus hielt nicht an, sondern er drehte sich weiter um seine Achse, wie in den vergangenen Jahrmilliarden auch.